笹ヶ谷鉱山は島根県鹿足郡畑追村木部村に有り、山口線津和野駅から11kmの場所に位置していました。

笹ヶ谷鉱山の概要

主に銅を採掘しており、江戸時代は石見銀山の代官所の支配の元稼行が行われました。

銅と共に採掘された硫砒鉄鉱からの砒素を用いて、「石見銀山のねずみとり」なる殺鼠剤を作っていました。

慶長5年から昭和8年まで地元の資産家である堀家が鉱山の経営を行っていました。明治時代に笹ヶ谷鉱山を経営していた堀藤十郎氏は全国に数十カ所の銅山を経営しており、銅山王と呼ばれた言も有るようです。

堀藤十郎氏が経営した鉱山は、笹ヶ谷鉱山以外にも、石ヶ谷鉱山、丸山鉱山、銅ヶ丸王山、久喜鉱山、宝満山鉱山などが有り、島根県以外にも鳥取県、大阪府、山口県、京都府、九州にも鉱山を所持していました。

笹ヶ谷鉱山の鉱害

大正10年頃に第一次世界大戦後の銅価格下落の際に、海外への輸出用の害虫駆除剤の現在原材料としてに亜ヒ酸の生産を始めた事により付近の集落や田畑で鉱害が確認するようになりました。

昭和45年に島根県が公害防止条例の基準を作るため笹ヶ谷鉱山付近で現地調査を行った所、国の基準の5倍以上の砒素が発見され、昭和48年には12人の住民が公害病患者と認定されました。

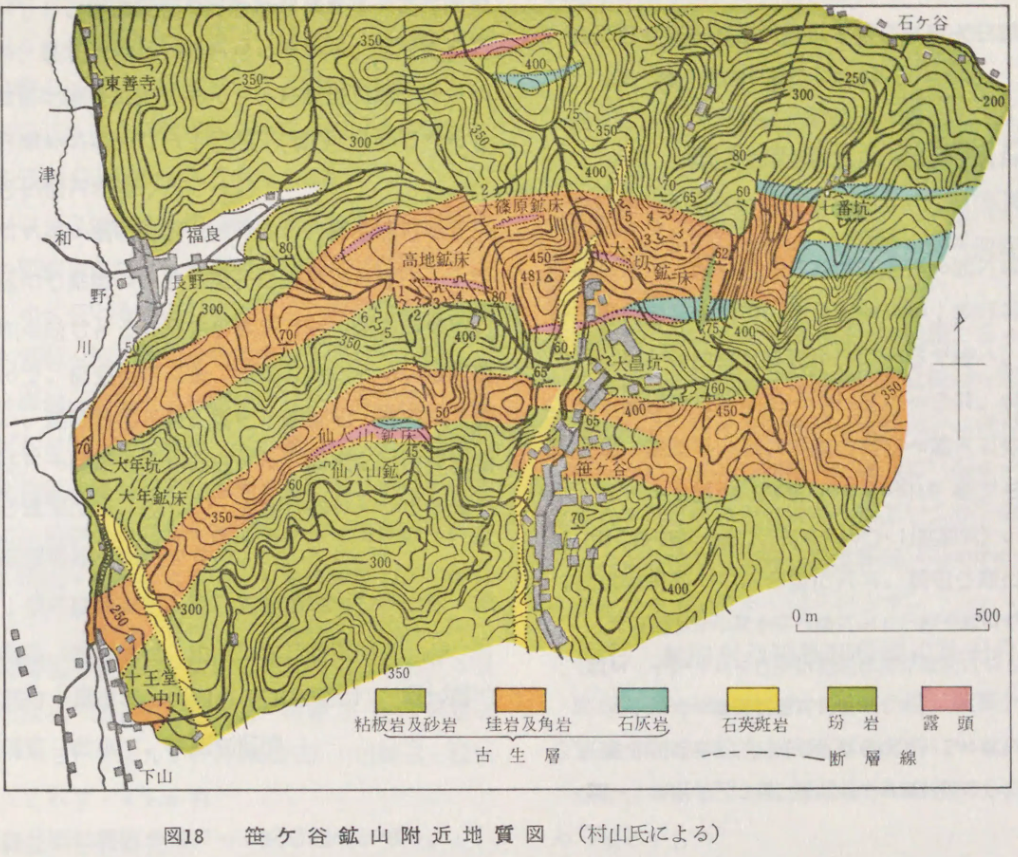

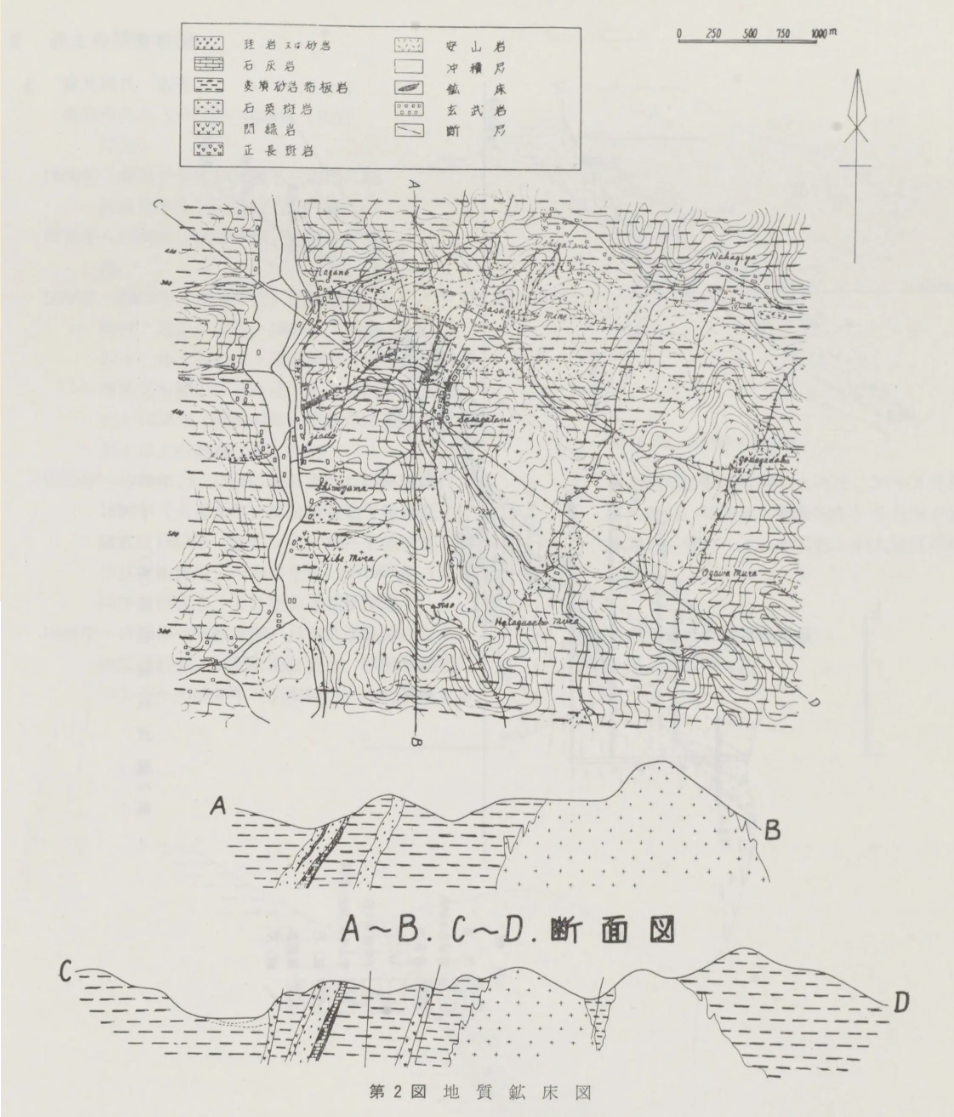

笹ヶ谷鉱山の鉱床

笹ヶ谷鉱山はスカルン鉱床と裂罅充填鉱床で、スカルン鉱物には灰鉄輝石、透輝石、緑簾石、灰礬柘榴石、珪灰石、灰鉄柘榴石、珪灰鉄石。金属鉱物には黄鉄鉱、磁硫鉄鉱、黄銅鉱、硫砒鉄鉱、磁鉄鉱、赤鉄鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱などが見られます。

鉱床の形状は不規則の塊状。

規模や大きさは統一せず、最大の物で延長140m×高さ50m×幅5m。

小規模な物は1㎥。

鉱床の特徴としてスカルン中に金属鉱物は均一には分布しない。

緑泥石化が著しい部分は銅の品位が低い。

石英や方解石入りの熱水性部分は高品位。

破砕帯周辺は高品位。

昭和35年までの金属の総産出量は、銅が5891t、砒素が4000t、亜鉛が907トン。

主な坑道は大切三番坑道、大切四番坑道、大切乙三番坑道、石ヶ谷坑道、大昌坑道、永久坑道、大篠原坑道、高地第一新口坑道、高地一坑道、高地三坑道、高地六番坑道、高知第二新口坑道、仙人山坑道、太寿坑道、金山谷坑道、高地第三新口坑道、高地乙三坑道などの記録が残っています。

笹ヶ谷鉱山の歴史

発見時代は弘安年間の1278年~1288年頃と言われている。

慶長5年(1600年)10月に堀与三右門氏(堀左衛門氏)に経営許可がおりる。なお大久保石見守の支配下出あった。

享保年間(1716~1736年)幕府が経営を行う。

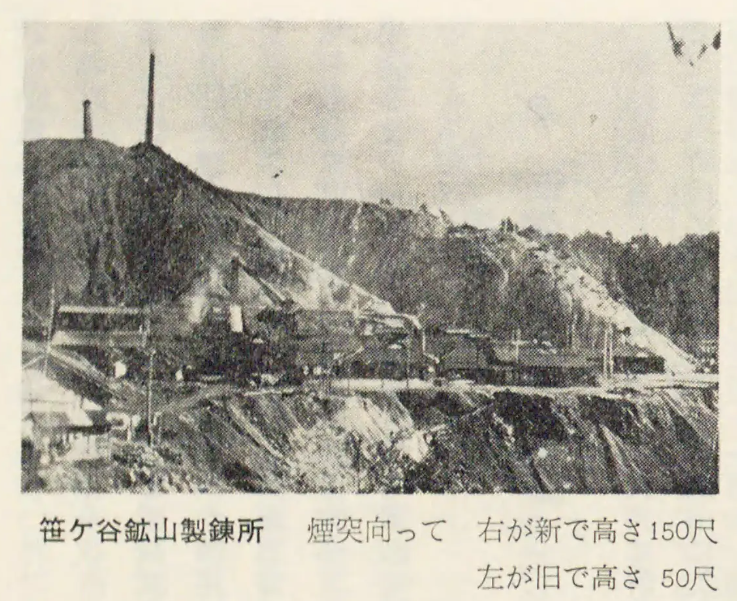

明治時代に入り通洞坑、竪坑が開削され、溶鉱炉が建設される。

明治20年(1887年)盛況に稼行され、銅を月産36t、従業員は1500名となった。

明治41年(1908年)明治30年代は鉱況不振で有ったが、この年に富鉱帯を発見し、銅を1か月に30t以上生産した。

大正2年(1913年)銅鉱石を生鉱吹法および真吹法を採用。その後銅の生産は一時中止。

大正7年(1918年)堀家が堀鉱業株式会社を設立し、堀鉱業株式会社の経営となる

大正9年(1920年)亜ヒ酸製造工場を設置する。

大正15年(1926年)銅の生産を再開する。

昭和8年(1933年)日本鉱業の経営となる。

昭和23年(1948年)この年まで亜ヒ酸製造が継続される。

昭和24年(1949年)日本鉱業が鉱山を放棄し閉山となる。

昭和26年(1951年)8月に鉱山が村田厚氏に譲渡される。

昭和34年(1959年)小林佐一氏が鉱業権者となり、仙人地区の探鉱を行う。

昭和46年(1971年)吉岡鉱業が鉱山を稼行していたが閉山した。

参考資料『日本の鉱床総覧』『山陰の風土と歴史 (風土と歴史 ; 8)』『津和野町史 第1巻』『島根の環境保全 : その現状と対策』『近代の津和野』

コメント